Meine zweite Hercules

Wankel 2000 (gekauft 2001) Zurück

zur Auswahlseite Wankel 2000

Wie bereits zu meiner ersten

Hercules Wankel 2000 beschrieben, hatte ich mich im April 1979 nicht leichtfertig

von der Maschine getrennt. Hinzu kam, dass sich mein damaliger Neuerwerb (BMW

R 100 RS, Modell 1976) eher wie ein Traktor auf zwei Rädern fuhr. Nichts von

einem seidenweichen Fahrverhalten, sondern eine ruppige Trockenkupplung mit

einem antiquarisch zu schaltenden Getriebe! Auch bei Kurvenfahrt vermittelte

der quer zu den Rädern laufende Boxermotor eine gewisse Ehrfurcht. Viel zu oft

teilte die BMW einem mit, dass man sich bereits gefährlich der Schleuder- und

Rutschgrenze näherte, obwohl man gar keine extreme Schräglage fuhr! Dazu kam

eine Sitzbank mit schlechtem Komfort, eine ungünstige Körperhaltung wegen des

Sportlenkers, usw. Allenfalls zum Schnellfahren taugte das Ding, wobei dann

die Kreuz- und Handgelenkschmerzen erträglich blieben. Bei Stadtfahrten heizte

der Motor den Bereich hinter der Verkleidung zumindest im Sommer kräftig auf,

so dass einem fast das Wasser aus den Stiefeln lief. Es dauerte einige Wochen,

bis ich mich halbwegs daran gewöhnt hatte. Trotz dieses bis heute gebliebenen

Eindrucks fahre ich nach rund 15 Jahren Pause heute wieder einen BMW-Boxer (R

65 RT, Modell 1981). Dies allerdings hauptsächlich, weil diese Maschinen recht

wartungsarm und zuverlässig sind und die meisten Reparaturen in Eigenregie ausgeführt

werden können.

Im Herbst 2000 sah ich dann beim Besuch eines Oldtimer-Treffens

in Flammersfeld/Ww. nach langen Jahren wieder eine Wankel 2000. Die Maschine

entsprach exakt meinem 1975er Modell, hatte nur rund 1.675 Km auf dem Tacho

und wirkte insgesamt so gut gepflegt, als sei sie im ladenneuen Zustand. Der

Verkäufer stellte sich knapp 7.000 DM als Preis vor, "Verhandlungen"

schienen ziemlich aussichtslos. Eine Woche nach dem Treffen rief ich ihn an

und erkundigte mich nochmals nach der W 2000. Sie war bereits überraschender

Weise während des Treffens verkauft worden! Damit war der "Wankel-Bazillus",

der die ganzen Jahre wohl eher nur geruht hatte, in mir wieder zum Leben erweckt!

Nach einigen Wochen entdeckte ich eine weitere W 2000 (Oil-Injection) im Besitz

eines Sachs-Händlers im nördlichen Westerwald, der sie jedoch für eigene Zwecke

restauriert hatte und behalten wollte.

Als nächstes fragte ich bei dem

BMW-Händler nach, der damals meine W 2000 in Zahlung genommen hatte. Er konnte

sich noch an mein Motorrad erinnern, wusste aber nichts mehr über dessen Verbleib.

Wie ich wusste, hatte er damals selbst auch eine Wankel, die er von 1975 bis

1976 als Vorführmaschine einsetzte. Ich fragte ihn deshalb auch nach dem Verbleib

seiner eigenen Maschine: Nachdem sich das Publikumsinteresse schon damals mehr

den typischen Reihenvierzylindern zuwandte, führte diese W 2000 ein Schattendasein

und wurde nur noch sehr selten mit rotem Kennzeichen bewegt. Irgendwann so um

1977/78 verschwand sie dann in den unergründlichen Tiefen seines Gebrauchtmotorradlagers

und hat wohl später den Ruf, dort die längste Dienstzeit erreicht zu haben,

bekommen. Insgesamt hatte sie nur knapp mehr als 3.500 Km gelaufen. Zudem war

der Motor wegen Ölkohleablagerungen damals bei Sachs überholt worden und sollte

seitdem nur ca. 100 Km benutzt worden sein. Einen Verkauf plante er aber nicht.

Ich bat ihn, mich zu informieren, falls er sich dies anders überlege.

Nachdem ich gut ein Jahr nichts

mehr davon gehört und die Angelegenheit eigentlich schon fast vergessen hatte,

fragte er mich im Oktober 2001, ob ich an der W 2000 noch interessiert sei.

Ich habe mir die völlig eingestaubte Maschine angesehen und spontan entschieden,

sie zu kaufen. Allerdings konnten wir anfangs keinen gemeinsamen Nenner für

den Preis finden. Etliche Male fuhr ich zu Nachverhandlungen bei ihm vor, bis

dann Handelseinigkeit erzielt wurde. Die W 2000 verlud ich sofort auf ihren

platten Reifen auf meinen Anhänger und brachte sie in ihre neue Heimat. Die

gröbsten Schäden waren mir bereits vor dem Kauf aufgefallen: starke Innenkorrosion

des Tanks, vordere Bremsanlage fest korrodiert und Leck im Nachfülldeckel, Batterie

und Reifen und etliche Gummi-Kleinteile "tot", Vergaser verharzt,

Rahmen teilweise leicht angerostet, kleine Beule im Schutzblech, usw. Aber wenigstens

fehlte bis auf die Lenkerschlüssel und die Betriebsanleitung kein Teil! Selbst

der Werkzeugsatz war noch vorhanden! Zudem hat die Maschine die Fahrgestell-Nr.

480 000 329 und liegt somit nur 20 Fahrzeuge von meiner früheren W 2000 entfernt!

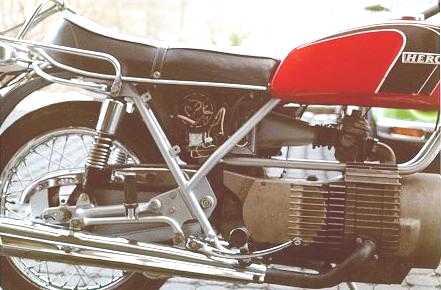

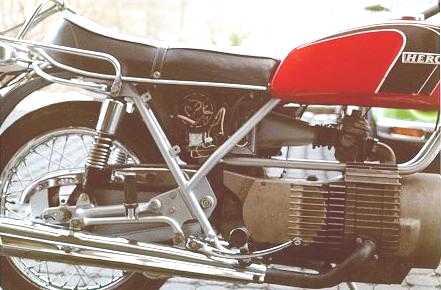

Anreise auf dem Anhänger - Hercules-Gespann der

besonderen Art

|

Zu

Hause wollte ich zuerst mal den Motor probelaufen lassen. Der Tank wurde

abgebaut, stattdessen ein Trichter als Minibehälter mit Gemischfüllung am

Benzinschlauch angeschlossen. Nach dem provisorischen Verbinden einer Autobatterie

ließ ich den Anlasser bei heraus geschraubter Zündkerze drehen, um die Motorschmierung

zu aktivieren und alte Gemischreste aus den Brennräumen zu blasen. Nach

dem Wiedereinbau der Kerze gab die W 2000 leider außer einem kurzen Husten

keinen Mucks von sich. Ich wiederholte daher den Vorgang etliche Male, bis

ich irgendwann entnervt aufgab. Trotz des vorhandenen Zündfunkens ließ sich

der Motor nicht starten. Ich nahm an, der Zündfunke sei zu schwach und untersuchte

am folgenden Tag die komplette Zündanlage, nachdem ich mir einen Polradabzieher

gebaut hatte. Fehler fand ich an der Zündung nicht, selbst der über 20 Jahre

alte Kontaktsatz war vollkommen in Ordnung. Den Vergaser hatte ich bereits

vor dem ersten Startversuch von den vorhandenen Ablagerungen, die sich nicht

im Düsensystem, sondern nur in der Schwimmerkammer befanden, befreit. Da

konnte also wohl die Ursache auch nicht liegen!

Nachdem

ich so nicht weiter kam, nahm ich mir den Vergaser nochmals vor. Ich hatte

die kleine Bohrung in der Schwimmerkappe, die den Kraftstoff für den Startkanal

zuführt, übersehen. Diese war total verstopft. Zum Testen baute ich dann

mal die rechte Schwimmerkappe meiner BMW R 65 unter den Wankel-Vergaser.

Einmal kurz anlassen - der W-2000-Motor sprang an, als hätte er erst seit

einem Tag gestanden! Der Motor nahm sofort sauber Gas an, zeigte keine

mechanischen Nebengeräusche und schien die lange Pause gut überstanden

zu haben. Allerdings konnte man mit der notdürftigen Gemischfüllung keine

Probefahrt machen.

|

Hercules nach der Ankunft zu Hause -

angestaubt und angerostet ...

Die Bereifung ist original Werksauslieferung von 1974! |

|

Daher musste als nächstes Projekt

erst einmal der Tank saniert werden - eine Kraft zehrende und langwierige Prozedur.

Der Tank wurde vom Benzinrest befreit und mit Kaltreiniger-Wasser-Spüli-Gemisch

vorgespült. Dann spannte ich den in einen Plastiksack verpackten Tank mit Gummibändern

auf eine Betonmischmaschine. Zuvor kam eine Schaufel feiner Sand in den Tank.

Die Mischmaschine ließ ich danach gut eine Stunde laufen. Leider war die Sandfüllung

wenig funktionell, für den nächsten Arbeitsgang tauschte ich den Sand gegen

Feinsplitt aus, wodurch eine wesentlich bessere Schleifwirkung eintrat. Allerdings

konnten nur die Flächen, die vom Splitt bei jeder Maschinenumdrehung erreicht

wurden, gereinigt werden. Die anderen Tankbereiche blieben von meiner Aktion

ziemlich unbeeindruckt. Ich entschied mich daher, die Aktion durch Handarbeit

(Schütteln) fortzusetzen, da ein Aufspannen mit geänderter Drehrichtung ohne

Beschädigung der Tanklackierung nicht durchführbar erschien. Das Schütteln ist

sehr anstrengend und zeitaufwendig - ich verteilte es stundenweise auf mehrere

Abende. Am Ende trat ein einigermaßen akzeptabler Erfolg ein. Danach wurde der

Tank mit einem handelsüblichen Tankreinigungs-, Entrostungs- und Versiegelungsset

weiter bearbeitet und gut eine Woche zum Trocknen im warmen Heizraum untergebracht.

Während der Trocknungsphase begann

ich erste Arbeiten an der vorderen Bremsanlage, die zerlegt wurde. Hier erwiesen

sich Bremssattel, Bremsscheibe und Bremszylinder als stark korrodiert. Alle

Bremskolben klemmten in den Schächten. Eine Instandsetzung schien mangels passender

Dichtringe und notwendiger neuer Dehnschrauben (Sattel) wenig durchführbar.

Durch ein Mitglied der Wankel-Interessengemeinschaft gelang es mir, die benötigten

Teile aufzutreiben, nachdem ich zeitweilig bereits ernsthaft erwogen hatte,

eine komplette Telegabel der BMW R 45 in die Wankel zu verpflanzen.

Wie bereits geschildert, war die

Materialwahl der ersten Variante der W-2000-Bremsscheibe nicht gelungen: sie

war insgesamt stark korrosionsgefährdet, der Rost setzte dem Bremssattel stark

zu und führte zu Bremsenklemmern, verbunden mit vorzeitigem Belagverschleiß

und Sturzrisiken! Problematisch ist insgesamt die Konstruktion der aus Italien

stammenden Grimeca-Vorderradbremse, die exklusiv für Hercules und hier auch

nur für die W 2000 gefertigt wurde! Am Bremssattel sind zwischen Bremsklötzen

und Bremskolben keine Staubschutzmanschetten eingebaut. Zudem tummeln sich Bremskolben

und Belag in der gleichen Schachtebene, wodurch besonders viel Schmutz und Feuchtigkeit

auf die Dichtmanschettenbereiche gelangt. Auch der Handbremshebel ist unzureichend

mit dem Bremszylinder verbunden. Der dafür eingesetzte Druckbolzen wird nur

durch den Druck der Rückstellfeder des Bremskolbens und zusätzlich durch einen

schnell alternden Gummibalg an seinem Platz gehalten. Er kann unter ungünstigen

Bedingungen während der Fahrt herausfallen, so dass die Bremse wirkungslos wird!

Ferner benötigte ich noch ein kurzes

Stück Bremsschlauch, da ich einen Zwischenflansch für den Anbau eines vorderen

Bremslichtschalters nachrüsten wollte. Ja, Sie haben richtig interpretiert:

die ersten W 2000 hatten für die Vorderradbremse kein Bremslicht, sondern nur

für die Hinterradbremse! Zudem gab es keine Standlicht-Schaltung ab Werk! Für

beides ist eine Nachrüstung sehr sinnvoll.

Die vordere Bremsanlage wurde total

zerlegt, gereinigt und schadhafte Teile (Bremszylinder) wurden gegen die jetzt

vorhandenen Neuteile gewechselt. Ich montierte zwischen Bremsschlauch und Zylinder

ein T-Stück, das über einen zweiten, kurzen Bremsschlauch (stammt von der Käfer-Hinterachse)

angeschlossen wurde. Am T-Stück wurde ein Bremslichtschalter vom PKW montiert.

Alles fand seinen Platz unauffällig zwischen den Lampenhaltern, die zudem neu

lackiert wurden (Felgensilber mit sofortigem Klarlacküberzug erwies sich hier

als eine dem Originalfarbton RAL 9006 nahezu identische Mischung). Allerdings

ergab sich durch das T-Stück ein kleiner Nachteil, da der originale Bremsschlauch

für diese Montagesituation etwas zu lang ist. Die kürzere Variante von der W

2000 Injection wäre hier die bessere Lösung, war aber nirgendwo aufzutreiben.

Ich fand dann passenden Ersatz in Form eines Bremsschlauches von einer Hercules

Ultra II.

Anfang November 2001 war es soweit:

der Tank durfte seinen Platz wieder auf der Maschine einnehmen. Anschließend

konnte ich den Motor, der beim ersten Start eine hässliche Rauchwolke von sich

gab, mal etwas ausgiebiger probeweise laufen lassen und das Motorrad in der

Grundstückseinfahrt ein paar Meter bewegen. Das zufrieden klingende "Brabbeln"

des Wankelmotors übertrug sich dann gleich auf meine innere Stimmung. Allerdings

hatte sich wegen der Vergaserdemontage eine Undichtigkeit am Anschluss-Stutzen

(Runddichtring) ergeben. Einen neuen Ring hatte ich nicht zur Hand. Ich stellte

fest, dass ein Vergaserflansch- Anschlussgummi inkl. Schlauchbinder der BMW-Boxer

R45/65/80 stattdessen passt, wenn man den eingeklebten Blechstutzen vom Vergaser

des Sachs-Motors entfernt. Diese Art der Abdichtung ist übrigens konstruktiv

wesentlich besser als das Sachs-Original. Zudem wird die Neigung zur Vergaservereisung

bzw. Überhitzung verringert (Wärmebrücke, da Gummi Wärme schlechter leitet als

das blanke Metall).

Neue Schwierigkeiten ergaben sich

bei der Prüfung der Lenkkopflager. Die Lager wiesen in Geradeaus-Stellung der

Lenkung eine Druckstelle aus. Sobald der Lenker eingeschlagen wurde, nahm der

Widerstand in der Lenkung spürbar zu. Eine Demontage war also unvermeidbar.

Zudem musste die gealterte Fettfüllung sowieso erneuert werden. Das untere Lenkkopflager

hatte etliche Riefen, eine Reparatur des Lagers schied aus. Anzumerken ist,

dass es sich um Axial-Rillenkugellager handelt, deren Kugeln ohne Führungskäfig

in den Lagerschalen "schwimmen". Das obere und untere Lager ist gleich

und trägt die SKF-Nummer 350249.

Eine Anfrage bei SKF ergab, dass

solche Lager seit Jahrzehnten bereits nicht mehr hergestellt werden. Bestände

waren nicht verfügbar. SKF lag lediglich noch eine Konstruktionszeichnung vor,

aus der jedoch z. B. die Belastbarkeitsdaten nicht erkennbar waren. Bei der

Recherche nach vergleichbaren Standard-Lagern ermittelte ich den Lagertyp 51106

als ähnlichstes Bauteil. Dieses Lager weicht nur hinsichtlich des Außendurchmessers

(Hercules = 48 mm, 51106 = 47 mm) ab und ist preiswert erhältlich. Die Belastungsgrenze

axial liegt bei 35 kN, was nach Angaben von SKF für Lenkköpfe kleinerer Motorräder

ausreichend ist.

Den geringeren Lagerdurchmesser

kann man durch Einkleben eines Blechringes (Blechstärke 0,5 mm, Klebstoff z.

B. Loctite 648)) in den Lagersitz der W 2000 ausgleichen. Ich entschied mich

dafür, das verbliebene intakte Originallager von der Oberseite des Lenkkopfes

auf die Unterseite umzubauen, weil dort die höhere Belastung anzunehmen ist.

Auf der Oberseite traf ich Vorbereitungen für den Einbau des Blechringes und

des Lagers 51106. Durch Zufall entdeckte ich bei weiteren Recherchen im Web

und Zeitschriften jedoch die Anschrift eines Lagerlieferanten, der noch über

eine kleine Stückzahl des Original-Lagers 350249 verfügte, so dass der Umbau

dann doch noch entfallen konnte.

Die gelieferten Originallager sind

übrigens wohl exklusiv für Hercules mindestens seit Anfang der 1960er Jahre

bei SKF produziert worden. Meine neuen Lager waren absolut luftdicht verpackt

und hatten einen Beipackzettel mit einer BW-Versorgungsnummer (3110-12-122-6760)

und ein Produktionsdatum 02/1962! Es müsste demnach in alten Bundeswehrbeständen

ggf. noch weitere Vorräte davon geben. Der Lagertyp ist wahrscheinlich auch

bei der K 100, K 125 BW und K 125 T/S als unteres Lenkkopflager eingebaut worden!

Schon bei der Demontage der alten

Lager war mir aufgefallen, dass je 18 Kugeln eingebaut waren, dazwischen aber

noch Platz für eine weitere Kugel verblieb. Meine Vermutung bestätigte sich,

als ich die neuen Lager auspackte: diese haben 19 Kugeln. Entweder hat man bei

der Montage meiner W 2000 im Werk bereits einen Fehler gemacht oder die beiden

fehlenden Kugeln sind später bei einer Inspektion verloren gegangen. Hieraus

erklärt sich aber auch generell der Schadenseintritt! Vergleichbare Mängel an

der Lenkkopflagerung waren bei meiner ersten W 2000 nämlich nie eingetreten.

Der für den Dauereinsatz mit einer

"leistungshungrigen" H-4-Glühlampe nicht unbedingt konzipierte, vom

Moped stammende Fernlichtschalter wurde nächstes Opfer meiner Überlegungen:

Im Lampengehäuse fand ein Fernlichtrelais vom VW-Käfer hinreichend Platz. Der

Geber des Relais wurde dann mit dem bisherigen Druckschalter der Hupe verbunden

(jetzt gleichzeitig mit Lichthupenfunktion). Am Fernlichtschalter dient jetzt

eine Position gemeinsam für Fahr- und Fernlicht, die andere Schalterstellung

ergibt eine Standlichtschaltung. Als neuer Hupenknopf fungiert der bisherige

Anlasserknopf. Für den Anlasser wurde ein separater Druckschalter (vom Traktor)

unauffällig unterhalb der oberen Lenkerbrücke montiert.

Ferner stellte ich einen Versteifungsbügel

zur Montage zwischen den beiden Tauchrohren der Telegabel aus einem Stück verzinktem

Blech her (ca. 1,5 mm stark - ähnlich wie bei den BMW-Zweiventil-Boxermodellen).

Damit soll die Führung der Tauchrohre verbessert werden. Gleichzeitig wanderte

das vordere Schutzblech inkl. Halter ca. 2 cm nach oben. Durch diese Änderung

erreichte ich, dass alternativ ein Reifen der Größe 3.25 -18 ohne weitere Modifikation

montiert werden kann. Die Umrüstung von 3.00-18 vorne und 3.25-18 hinten auf

3.25-18 vorne und 3.50-18 hinten ist nicht nur zur Verbesserung des Fahrkomforts

sinnvoll, sondern auch im Hinblick auf die heutige Verfügbarkeit von Reifenprofilen.

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung steht mir zumindest für das Hinterrad noch

von meiner ersten W 2000 zur Verfügung. Von Mitgliedern der Hercules Wankel-Interessengemeinschaft

habe ich jedoch erfahren, dass auch andere Reifengrößen bis zu 3.60-18 (vorne)

in Verbindung mit 4.10-18 (hinten) eingetragen werden, ggf. auch moderne Niederquerschnittsreifen.

Nachdem meine Maschine Anfang Dezember

2001 ihre ersten Runden in der Grundstückseinfahrt erfolgreich absolviert hatte,

stand die Überarbeitung von Hinterrad/hinterer Rahmenpartie und der Wechsel

von Getriebeöl und Reifen an. Die Räder erhielten neue Metzeler-Reifen/Schläuche

(3.25-18 und 3.50-18), der Chrom an Felgen und Schutzblechen der Räder wurde

ausgiebig poliert. Aufgrund eines Warnhinweises der Hercules Wankel Interessengemeinschaft

kontrollierte ich beide Felgen auf überstehende Speichen im Felgenbett, die

in Einzelfällen bei den W 2000 festgestellt worden waren. Einige tatsächlich

überstehende Speichen kürzte ich durch Nachschleifen entsprechend ein, damit

Felgenbänder und Schläuche nicht beschädigt werden können.

Demontagearbeiten vor der Rahmenlackierung

Der Rahmen vor dem Lackieren

|

Auf

eine Komplettzerlegung des Motorrades verzichtete ich wegen des relativ

guten Gesamtzustands aller Fahrwerksteile. Motor, Getriebe und Kabelbaum

blieben also an ihrem Platz. Alle anderen Teile inkl. der Hinterradschwinge

wurden vom Rahmen abgebaut. Die leicht angerosteten Zonen des Rahmens (hier

insbesondere im Bereich von Schweiß- und Lötverbindungen) wurden manuell

abgeschliffen und entgratet. Anbauteile und Schwinge erhielten eine Neulackierung

mit Felgensilber aus der Sprühdose, nach dem Antrocknen eine zweite Schicht

Klarlack.

Der Rahmen wurde komplett

mit weißem Auto-Filler gestrichen und anschließend gründlich mit 400er

Papier geschliffen. Danach erfolgte (und jetzt bitte die Originalfetischisten

nicht weiter lesen ...) eine Beschichtung mit dünnflüssigem Acrylharz-Autolack

(silber RAL 9006) mittels einer kleinen Rolle und

einem Schaumstoffpinsel.

Diese

Art der "Lackierung"

entspricht zwar nicht dem Hochglanzerfordernis einer Werkstattarbeit,

jedoch stellte es sich als einfachste und preiswerteste Variante dar.

Streichspuren entstehen dabei nicht, wenn man die Teile erst vorrollt,

kurz antrocknen lässt und danach nochmals gründlich mit etwas mehr dünnflüssigem

Material nachrollt. Ecken und Kanten lassen sich mit dem Schaumstoffpinsel

oder ggf. einem Malpinsel erreichen, so dass ein vollständiger Überzug

möglich wird. Für einen Motorradrahmen gelten sowieso normalerweise nicht

die Hochglanzerfordernisse wie z. B. bei der Tanklackierung. Zudem findet

sich so leicht kein Lackierbetrieb, der diese Arbeiten zu einem akzeptablen

Preis überhaupt professionell ausführen will. Letztlich reagiert das Auge

gerade beim Silberfarbton der Hercules relativ unsensibel bezüglich der

Hochglanzoptik, anders als z. B. bei einem dunklen Farbton.

|

Auswechseln der Lenkkopflager und Einbau vorderer

Bremslichtschalter |

Nach Abschluss dieser Malerarbeiten

widmete ich mich ausgiebig der Herstellung eines besseren Kettenschutzes.

Zwar gab es in den 1970er Jahren vereinzelt Umbauten mit einem geschlossenen

Becker-Fettkettenkasten, ich wählte aus Kostengründen jedoch eine etwas

profanere Lösung: Der Original-Kettenschutzbügel wurde auf der Radseite

durch ein angeschraubtes Blechteil nach unten verlängert.

Es wurde ein Stück Alublech

(aus Dachdecker-Zubehör) mit 1,0 mm Stärke nach einer vorher hergestellten

Kartonschablone geschnitten, die Unterkante zweifach gebördelt und dann

mit vielen Versuchen auf das Endmaß angepasst. Für den Kettenradbereich

wurde ein zusätzliches Blechstück geformt. Die Kette ist jetzt zum Rad

hin abgeschirmt, Schmutz und Wasser werden ferngehalten. Zudem wird auch

wesentlich weniger Schmiermittel vom Kettenrad auf die Felge abgeschleudert.

Die Kette ist aber nach wie vor zu Wartungs- und Einstellarbeiten gut

erreichbar.

|

Mit dem eigentlichen Zusammenbau

der Maschine begann ich Anfang Januar 2002, wobei außerdem noch wichtige Änderungen

an der Verkabelung durchgeführt wurden. Zur Vorbereitung für späteren Umbau

auf verstärkte Lichtanlage und elektronisch gesteuerte Batteriezündung hielt

ich den originalen Bosch-Brückengleichrichter für unzureichend. Dieses Teil

ist unmittelbar hinter dem Rahmenkopf zwischen den Knotenblechen eingebaut,

sehr schlecht zugänglich und thermisch überfordert, da kaum Kühlluft dorthin

gelangt. Nach einigen Vorüberlegungen kam ich zu dem Ergebnis, dass ein Drehstromgleichrichter,

wie er in PKW-Lichtmaschinen verbaut wird, durchaus eine taugliche Alternative

darstellen könnte, da es damit möglich ist, den Wechselstrom von bis zu drei

Lichtspulen einer umgebauten Magnetzünderanlage getrennt gleichzurichten. Die

Lichtspulen werden hierzu massefrei auf der Primärseite der Diodenplatte angeschlossen.

Da hier nur insgesamt drei Pole vorhanden sind, wird jeweils ein Leitungsende

vom Lichtanker 1 und 2 gemeinsam an einen Gleichrichterpol angeschlossen. Problematisch

ist natürlich die Begrenzung des Ladestroms auf ca. 2 Ampere und der Spannung

auf Werte von nicht mehr als 14,5 Volt. Dies ist aber eine Eigenart aller Polradlichtanlagen,

da diese über Permanentmagnetkerne verfügen, deren Rotor-Magnetfeld nicht wie

bei einer Lichtmaschine über eine Feldspule mit Regler beeinflusst werden kann.

Sachs hat hierzu damals für die

Originalanlage folgendes Verfahren gewählt: Im Schaltzustand "Scheinwerfer

aus" wurde ein Teil des Ladestroms über einen Leistungswiderstand (ca.

2 Ampere) "verbraucht". Sobald das Zündschloss eine Stellung weiter

gedreht wurde, wurde mit dem Einschalten des Lichts gleichzeitig die Verbindung

zum Lastwiderstand abgeschaltet. Diese Lösung wurde in der Anfangsphase der

W 2000 noch insoweit erweitert, als dass nur eine Amplitude der Wechselspannung

über den Gleichrichter ins Bordnetz eingeleitet wurde. Der Ladestrom hielt sich

dabei stets in einem für die Batterie günstigen Bereich von ca 2 Ampere. Allerdings

war diese Lösung betriebsuntauglich, da für Lichtfahrten mit H-4-Scheinwerfer

nicht genug Strom zur Verfügung stand und sich die Batterie rasch entlud. Daher

wurde die Schaltung generell von Sachs geändert, so dass dann beide Amplituden

der Wechselspannung über den Gleichrichter geleitet wurden. Damit stieg der

Ladestrom beim Betrieb ohne Licht mit Spitzen von bis zu 4,5 A fast zu hoch

an, bei Lichtfahrten reichte es geradeso aus, wenn man die Drehzahlen hoch genug

hielt. Erst durch den Einbau einer zusätzlichen Spule mit 23 Watt bei den letzten

W-2000-Modellen besserte sich die Situation ein wenig! Noch problematischer

war bei der W 2000 generell, dass zwischen Lichtankern und Verbrauchern keinerlei

Sicherungen eingebaut waren. Die vorhandenen beiden Sicherungen wirkten nur

zwischen Batterie und Verbrauchern - eine aus Elektrikersicht nicht durchdachte

Konstruktion, die zwangsläufig zur Häufung von Gleichrichterschäden führen musste!

Die Lösung mit Lastwiderständen

wäre auch bei dem Umbau auf 2 Lichtanker mit je 100 Watt anwendbar, jedoch entsprach

sie eigentlich nicht meinen Vorstellungen von einer "ausgereifteren"

Ladestrombegrenzung. Aus einer defekten Drehstromlichtmaschine vom VW-Käfer

baute ich die intakte Diodenplatte aus (gekühlt belastbar bis ca. 800 Watt).

Da die Kühlkörper dieser Platte Strom führend sind, sollten sie elektrisch isoliert

werden, um einen versehentlichen Kontakt zur Fahrzeugmasse auszuschließen.

|

Die Diodenplatte passte zufällig

exakt in einen Kunststoffdeckel, wie er zum Verschließen von Heizöltanks

verwendet wird. Mit diesem Isolationskörper als Zwischenelement wurde

die Diodenplatte unter dem rechten Seitendeckel neben der Batterie befestigt.

Außerdem wurde zwischen Diodenplatte und jeder Ladespule je eine Sicherung

(8 A) eingebaut. Zwei daneben montierte Arbeitsstromrelais übernehmen

jetzt die Aufgabe der Spannungsregelung: Bei Betrieb ohne Licht trennen

die beiden Relais je eine Stromrichtung jeder Spule, d. h. es steht dann

nur jeweils eine Amplitude der Wechselspannung aus beiden Spulen zur Verfügung.

Um ein Trennen zu ermöglichen,

mussten 2 der versteckten Verbindungsdrähte in der Diodenplatte durchbohrt

werden. Diese Lösung eignet sich praktisch mit leichten Abwandlungen für

alle Generatorversionen: 100 Watt original, 123 Watt oder 200 Watt! Wer

Interesse an einem Nachbau hat, kann sich gerne mit mir in Verbindung

setzen.

|

Ansicht auf die neu gebaute Diodenplatte (über

dem hellen Startrelais) und den verbesserten Kettenschutz |

| Die

bei ersten Messungen gewonnen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass eine

Überladung der Batterie nicht zu erwarten ist, da sowohl die Ladestromstärke

sinkt, als auch die Spannungsspitzen abgefangen werden. Näheres wird sich

im Fahrbetrieb zeigen. Ich werde jedoch versuchen, eine für Wechselstromlichtmaschinen

geeignete elektronische Regeleinheit zu bekommen.

Die originale Magnetzünder-Lichtanlage

verbesserte ich im Februar 2002 noch weiter:

Die Spule des Magnetzünders und der Kondensator wurden abgeklemmt. Stattdessen

wurde eine 23-Watt-Zusatzspule aufgeschraubt und mit der zweiten Primärseite

der Diodenplatte verbunden. So stehen insgesamt 123 Watt an Generatorleistung

zur Verfügung (später soll statt der 23-Watt-Spule eine zweite 100-Watt-Lichtspule

eingebaut werden, die ich z.Zt. noch nicht habe). Statt der originalen

Mini-Zündspule vom Moped wurde in das Rahmendreieck eine PKW-Zündspule

eingebaut. Die Zündschaltung wurde so geändert, dass Zündspule und Unterbrecher

nach Einschalten der Zündung Batteriestrom erhalten (Umstecken des blauen

Kabels von Kurzschluss-Klemme 2 auf 49 a am Zündschloss, gleichzeitig

Herausziehen des blauen Stranges aus dem Kabelbaum zwischen Zündspule

und Generatoranschluss, Anklemmen direkt an Klemme 15 der Spule, usw.).

Ferner wurde eine vom Unterbrecher gesteuerte elektronische Zündanlage

(Typ ZTK 1 von Firma

Laubersheimer) dazwischen geschaltet.

Der Elektrodenabstand der

Zündkerze wurde von 0,4 auf 0,6 mm geändert. Jetzt steht bereits bei Startdrehzahl

ein optimaler Zündfunke zur Verfügung! Zudem fließt über den Unterbrecher

nur noch ein minimaler Steuerstrom, der Kontaktverschleiß wird somit fast

auf Null verringert. Der Motor springt besser an, läuft durch die optimierte

Zündung bereits im Standgas wesentlich runder als zuvor und nimmt sauberer

Gas an.

Kleiner Nachteil: beim Umschalten des Zündschalters auf "Licht ein"

wird der Zündstrom konstruktionsbedingt am Zündschloss kurz unterbrochen.

Hier gibt es noch etwas daran zu verbessern, ggf. durch Einbau eines BMW-Zündschlosses

...

Im April 2002 erhielt ich noch

eine weitere 100-Watt Lichtspule und rüstete daher auf 2 Spulen mit je

100 Watt um. Obwohl die Leistung sich insgesamt dadurch prozentual stark

erhöht hat, ist das Ergebnis nach wie vor bei Dauerfahrten mit Licht nicht

hinreichend befriedigend. Bei Schleichfahrten mit niedrigen Drehzahlen

(Stadtverkehr/Stop and Go) gibt es immer noch ein Batterie-Defizit, allerdings

wird dies recht schnell wieder nachgeladen. Eine Drehstromlichtmaschine

wie bei BMW wäre hier die bessere Wahl, ist aber bautechnisch kaum unterzubringen,

da dann kein Platz für den Zündkontaktsatz mehr verbleiben würde.

|

Im übrigen verlegte ich noch ein

neues Stromkabel von der Batterie zum Scheinwerfer (extra "fliegende"

Sicherung, etwas größerer Drahtquerschnitt, da die Hercules-Konstruktion hier

zu dünn dimensioniert war), damit die Leitungsverluste minimiert werden. Der

Verlauf von Kupplungs- und Gaszug wurde jeweils auf die andere Rahmenkopfseite

getauscht, damit die Seilzüge mit geringeren Knickwinkeln arbeiten. Der Bremslichtschalter

wurde gegen ein Produkt aus dem BMW-Boxerteileprogramm getauscht. Der BMW-Schalter

arbeitet seitenverkehrt, d. h. er wird jetzt über eine Zugfeder aktiviert, die

an der Rückhaltestange der Bremstrommel angehängt ist. Die bei allen Hercules-Fahrzeugen

typischen Schalterbrüche bei der Hinterraddemontage dürften durch diese Änderung

jetzt für alle Zeiten zu vergessen sein! Die serienmäßig viel zu kurze Trittfläche

des Kickstarters verlängerte ich durch Anschweißen eines Stücks Rundstahl um

8 cm. Zudem wurde der Anstellwinkel des Starters durch Aufbringen eines Schweißpunktes

am Startergelenk optimiert. Jetzt besteht kaum noch Verletzungsgefahr durch

Abrutschen des Fußes beim Antreten.

Da meine W 2000 zur ersten Bauserie

gehört, ist sie ab Werk noch mit der 7-Scheiben-Sintermetall-Ölbadkupplung ausgestattet.

Die späteren W 2000 hatten stattdessen eine 5-Scheibenkupplung mit nichtmetallischen

Reibbelägen. Die neuere Kupplung stammt von KTM und zeichnet sich durch ein

besseres Schaltverhalten (besseres Trennen) aus. Über die Wankel-IG konnte ich

einen Satz dieser verbesserten Beläge als Gebrauchtteil ergattern, den ich Mitte

Februar 2002 einbaute. Bei dieser Gelegenheit wechselte ich auch die Getriebeölfüllung.

Durch die Nachfüllöffnungen des Getriebes kann man mittels Leuchtstab auch den

Kegeltrieb der Primärwelle anschauen. Am Kegeltrieb gibt es 2 Markierungen,

die die richtige Positionierung der beiden Kegelräder festlegen. Leider stimmten

die Markierungen bei meiner Maschine nicht überein! Der Grund liegt wohl darin,

dass der Motor vom Vorbesitzer einmal ausgebaut worden war und beim späteren

Zusammenbau die Einstellung nicht beachtet wurde.

Nach längerer Überlegung entschied

ich mich dafür, den Kegeltrieb neu einzustellen. Dafür muss der Motor vom Getriebe

gelöst, und die Zahnräder müssen dann gegeneinander verdreht werden, bis sie

richtig fluchten. Das Problem an der Sache ist nur, dass man dann eigentlich

die Runddichtringe zwischen Motor und Getriebe ersetzen müsste ... Auf deren

Neueinsatz habe ich jedoch verzichtet, Undichtigkeiten sind bisher ausgeblieben.

Allerdings nahm ich auf der Kupplungsseite zur Montage selbst dichtende Muttern

aus dem VW-Ersatzteilprogramm (Spezialmuttern für Käfer-Ölpumpe), baute an jedem

Stehbolzen nur eine Distanzscheibe ein, die zudem mit Curil angeklebt wurden.

Beim Montieren des Kupplungsdeckels stellte ich dann noch fest, dass der Runddichtring

der Kickstarterwelle samt Distanzbuchse wohl bereits beim Vorbesitzer abhanden

gekommen waren. Hierfür fand ich jedoch passenden Ersatz.

|

Am 1. März 2002 war es dann

soweit: Die Maschine wurde dem TÜV vorgestellt.

Die Begutachtung verlief

unproblematisch, anschließend wurde das Motorrad sofort angemeldet, und

ich konnte zur ersten Probefahrt starten. Die Ausstellung des neuen Fahrzeugbriefes

war nicht ganz einfach, weil die Computeranlage der Zulassungsstelle die

exotische Kombination von Wankelmotor und Kraftrad nicht verarbeiten konnte.

Da wurde wirklich mit allen Tricks gearbeitet, um die Daten letztendlich

richtig im Dokument unterzubringen!

Einige technische Mängel

stellten sich bereits auf den ersten Kilometern heraus: Die Gabeldichtringe

wurden erneuert. Ferner rutschte die Kupplung bei ca. 5000 U/min anfangs

stark durch, da der Kuppelstift etwas zu lang war, so dass die Kupplungslamellen

nicht vollständig anliegen konnten.

|

Die Hercules nach dem Zusammenbau:

Die W-2000-Aufkleber auf den Seitenteilen fehlten hier noch. |

| Es

wurde daher im rechten Gehäusedeckel durch Ausfräsen etwas mehr Platz für

den Kupplungshebel geschaffen, so dass die Kupplung besser einrasten kann.

Außerdem wurden die Kupplungsfedern eine Umdrehung mehr vorgespannt. Seitdem

tritt das Durchrutschen nur noch ganz selten auf, was nicht mehr weiter

stört. Anfangs war die Maschine zwischen 60 und 100 km/h im Gabelbereich

trotz richtiger Ölsorte, Reifenauswuchtung und Lenkkopflagereinstellung

noch recht unruhig (Schwingungen um die Lenkachse bei schlechten Straßenverhältnissen),

was nach Montage eines neuen Metzeler-Reifens, Typ ME 11, 3.25-18

auf dem Vorderrad behoben war. Durch Montage von Stabilisierungsgewichten

in den Lenker-Enden wurden die Lenkeigenschaften weiter verbessert - die

Maschine fährt sich jetzt auch auf schlechten Straßen weitgehend pendelsicher.

Mit dem Motorrad habe ich von März bis November 2002 rund 3.200 km nahezu

störungsfrei zurückgelegt. Einmal gab es einen kleinen Ausfall bei einer

Fahrt nach Marburg wegen einer verkokten Zündkerze, was jedoch schnell behoben

werden konnte.

Auch die regenreichen Fahrten

zu den

Wankel-Jahrestreffen

hat sie mangelfrei überstanden!

Im Frühjahr 2003 habe ich die Lichtmaschinenleistung durch Einbau von

zwei elektronischen Reglergleichrichtern optimiert (von Firma MZ-B, Berlin

- siehe meine spezielle Webseite zum Lima-Umbau), so dass seitdem auch

tagsüber ohne Batterieentladung mit Licht gefahren werden kann. Außerdem

habe ich die Ansauggeräuschdämpfung des Luftfilters verbessert. Im Frühsommer

2003 wurden die im Laufe der Jahre etwas erlahmten Kupplungsfedern durch

Neuteile (verstärkte Version) ersetzt. Seitdem ist das Kupplungsschleifen

unter Volllast nicht mehr aufgetreten.

Schwierigkeiten gab

es von August bis Oktober 2003 mit dem Zündsystem. Häufig traten merkwürdige

Zündaussetzer beim Fahren auf. Ein Test-Austausch von Kontaktsatz, Zündschloss,

Kabeln, Zündspule, Kerzenstecker, etc. brachte keinen Erfolg, alle Teile

waren in Ordnung. Auch das Kraftstoffsystem wurde überprüft - es waren

keine Fehler erkennbar. An manchen Tagen lief die Maschine über mehrere

100 km störungsfrei und am folgenden Tag konnte es vorkommen, dass sie

noch nicht einmal ohne diverse herbe Aussetzer den ersten Kilometer überstand.

Die Ursache ließ sich erst Mitte 2004 lückenlos klären. Der Grund

lag in dem geringen Steuerstromfluss der damals verwendeten kontaktgesteuerten

Zündelektronik. Durch den geringen Stromfluss werden Ablagerungen

auf den Unterbrecherkontakten nicht zuverlässig weggebrannt, wie

es bei einer analogen Batteriezündung der Fall ist.

Im Frühjahr 2005 wurde

die Zündanlage komplett überarbeiten und gleichzeitig optimiert. Ich habe

ein kontaktloses System eingebaut, wobei ich Bauteile aus dem Nachrüstangebot

für Oldtimer-PKW verwendet habe. Das winzige Zündelektronik-Bauteil

arbeitet kontaktlos und ist unter dem Abschlussdeckel des Lüftergehäuses

untergebracht. In der Folge konnte ich die Lichtmaschine vollkommen umbauen.

Durch den Wegfall des Kontaktsatzes ergab sich Platz für den Einbau

einer dritten Ladespule, so dass jetzt eine Drehstromschaltung möglich

wurde. Dies verbessert die Ladebilanz des Generators erheblich!

Außerdem

habe ich Ende 2004 das Motorrad auf Getrenntschmierung umgebaut, wobei

der Öltank von der Wankel-Injection verwendet wurde.

Bis Mitte 2006 ist

der Kilometerstand auf über 15.000 angewachsen!

Ich suche übrigens noch

Motor-Verschleißteile, wie Lager, Dichtungen, etc., auch einige Fahrwerksteile

oder einen kompletten Motor als Teileträger.

|

|

Einen wichtigen Warnhinweis möchte ich an

dieser Stelle noch an alle W-2000-Fahrer richten:

Die aus südländischen Gefilden

stammende Tankdeckel-Konstruktion der W 2000 lässt erhebliche sicherheitstechnische

Bedenken aufkommen. Der Deckelschließer besteht nur aus einem winzigen

Blechwinkel, der sich zudem bereits unter normalen Betriebsbedingungen

verbiegen kann, insbesondere, wenn der Deckel mit erhöhtem Kraftaufwand

(d. h. nicht gefühlvoll) geschlossen wird. Auf der gegenüberliegenden

Scharnierseite sind ebenfalls nur zwei kleine Blechzungen vorhanden, in

deren Achse zudem gerne etwas Spiel wegen der Deckelvorspannung auftritt.

Schon bei meiner ersten W 2000 neigten sowohl die abschließbaren

als auch die "normalen" Tankdeckel während der Fahrt zum Aufspringen.

Bei meiner heutigen Maschine ist das gleiche

Problem direkt wieder auf einer der ersten Fahrten aufgetreten: der Deckel

sprang nach dem Tanken auf und einiges von der Benzinbrühe ergoss sich

über Tank, Getriebe und Motorradkombi. Mich störte weniger der etwas unangenehme

Geruch, als die Vorstellung, was daraus geworden wäre, wenn zufällig Benzin

auf den heißen Auspuffkrümmer gelangt wäre ... Zudem: was ist bei einem

Sturz oder Zusammenstoß? Zwar lässt sich das Problem des Aufspringens

während der Fahrt durch sorgfältiges Ausrichten am Deckel weitgehend eliminieren,

doch Unfallsicherheit bietet dieser Deckel nicht!

Der W-2000-Tankdeckel, der sich damals übrigens

auch an einigen italienischen Maschinen fand, ist konstruktiv noch

schlechter zu bewerten, als die früheren Bajonett-Verschlüsse der Mopedtanks!

Selbst diese galten damals schon als sicherheitstechnisch überholt. Nur

BMW konnte sich schon in den 1970er Jahren zu einem modernen, versenkten

Deckel durchringen, der auch aus heutiger Sicht noch genügend Brandschutz-Sicherheit

bei Unfällen bietet. Auch hinsichtlich der Deckelbelüftung ist bei der

W 2000 während der Produktionszeit keine Optimierung erfolgt. Die Belüftungsbohrung

ist so klein, dass der Deckel noch lange Zeit nach dem Abstellen der Maschine

zischt, d. h. es ist zu vermuten, dass im Fahrbetrieb ungünstige Druckverhältnisse

die ausreichende Zufuhr von Kraftstoff mit beeinflussen können. Man kann

das Innenteil des Deckel durch Drehen unter Fingerdruck herausnehmen und

danach die Belüftungsbohrung(en) auf hinreichenden Durchgang überprüfen

(Rost und Schmutz beseitigen, ggf. Bohrung leicht vergrößern).

Weitere Hinweise zur Ersatzteilbeschaffung

finden sich in meiner

Vergleichstabelle.

Copyright 2001-2006:

Wolfgang

Dingeldein - aktualisiert am

30.08.2006

|

|

Die Hercules im Zustand vor dem

Öltank-Anbau;

hier mit Speed-7-S-2000 Lenkerverkleidung

|

Zurück

zur Auswahlseite Wankel 2000